来源: 科技日报

作者: 张佳欣

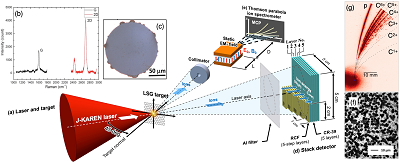

(a) 实验示意图。通过用超强 J-KAREN 激光照射大面积悬浮石墨烯靶 (LSG),产生高能离子。(b) 和 (c) 分别显示了石墨烯的拉曼光谱和显微镜图像。(d) 和 (e) 分别显示了使用固态路径跟踪器和汤姆逊抛物线光谱仪 (TPS) 的堆栈探测器示意图。(g) 和 (f) 分别显示了 TPS 和堆栈的典型数据。图片来源:科学报告

激光驱动离子加速已经被用于开发一种紧凑而高效的等离子体加速器,该加速器可应用于癌症治疗、核聚变和高能物理。近日,日本大阪大学领导的研究团队在日本量子科学技术研究开发机构用超强J-KAREN激光照射世界上最薄、最强的石墨烯靶材,从而实现了直接高能离子加速,开启了激光驱动离子加速的新机制。研究结果发表在自然科研旗下《科学报告》杂志上。

在激光离子加速理论中,更高的离子能量需要更薄的靶材。然而,由于强激光的噪声分量在激光脉冲主峰之前破坏了目标,因此很难直接加速极薄靶区的离子。为了实现强激光对离子的高效加速,必须使用等离子反射镜来去除噪声成分。

因此,研究人员开发了大面积悬浮石墨烯(LSG)作为激光离子加速的目标。石墨烯被称为世界上最薄、最坚固的2D材料,适用于激光驱动的离子源。

“原子薄的石墨烯是透明的,具有高导电性和导热性,重量轻,同时也是最坚固的材料。”该研究的作者翁伟彦(音译)解释说,“迄今为止,石墨烯已经得到了广泛的应用,包括在交通、医药、电子和能源等领域。我们展示了石墨烯在激光离子加速领域的另一个颠覆性应用,其中石墨烯的独特性发挥着不可或缺的作用。

LSG靶的直接照射产生MeV质子和碳,从亚相对论到相对论激光强度,从低对比度到高对比度,不需要等离子反射镜,这表明了石墨烯的耐久性。

研究人员表示,这项研究的结果适用于开发紧凑高效的激光驱动离子加速器,用于癌症治疗、激光核聚变、高能物理和实验室天体物理。高能离子在没有等离子反射镜的情况下直接加速,显示了LSG的稳健性。研究人员将使用原子薄的LSG作为目标支架来加速其他无法自行承受的材料,他们还展示了非相对论强度下的高能离子加速。此外,即使在极薄的靶区没有等离子反射镜,也可以实现高能离子加速,这开启了激光驱动离子加速的新机制。

2月20日晚,北京冬奥会正式闭幕。它成为迄今为止第一个“碳中和”的冬奥会。

北京冬奥会也是2020年中国提出“双碳”目标后举办的首个大型国际赛事。北京理工大学能源与环境政策研究中心副主任余碧莹教授20日告诉科技日报记者,根据他们的评估测算,北京冬奥会实施了30多项低碳技术和措施,相比于传统方案共计减少二氧化碳100万吨左右。

碳排放从哪里来,减了多少碳,还有多少排放需要中和……在国家重点研发计划科技冬奥专项“低碳冬奥监测与碳中和调控关键技术及示范应用”项目的支持下,北京理工大学教授魏一鸣带领团队为北京冬奥会做了一次碳排放盘点。

该项目由北京理工大学牵头,国家速滑馆、清华大学、北京航空航天大学、中科院合肥物质科学研究院、国舜绿建科技有限公司等多家单位联合攻关。

项目的正式启动是在2021年9月。对团队来说,时间紧、任务重。

北京冬奥会的碳排放,不局限于一时一地,它涉及赛前、赛中、赛后三个阶段,跟人员、建筑、设备、物料、环境等都有关系。项目团队自主设计开发了碳排放“测(监测)—算(计算)—控(管控)—谋(谋划)”技术体系,研制“冬奥碳测”平台,将冬奥碳排放相关的人—机—物—环数据监测、碳排放核算、评估和管控功能集成于一体,科学量化了各项技术的减排贡献,让北京冬奥碳减排行动评估有据可依、有数可查、有物为证。

余碧莹说,项目组要做的,是对我国为绿色冬奥做出的努力进行呈现和总结。他们设计出了一套适合北京冬奥会的减排效果评估标准和方案。在较短时间内,团队加班加点,一项项梳理出北京冬奥会的低碳举措,量化各项措施的减排效果。

这是一支主要研究能源与环境管理的团队,为了精准测算每项技术的碳减排量,他们也得让自己在短时间内成为半个技术专家。

国家速滑馆等场馆采用了二氧化碳跨临界直冷制冰系统,而历届冬奥会冰场制冰,主要采用的都是氟利昂等人工合成制冷剂技术或者氨制冷技术。相对来说,二氧化碳制冰系统在压缩、冷却、节流和蒸发四个环节都更为高效。同时,场馆利用冷热联供技术回收制冷系统余热,用于场馆的生活热水、融冰池融冰、冰面维护浇冰和除湿等场景。“我们在评估时就要了解,这个技术到底是怎么一回事,和传统制冰技术方案有哪些差别,哪些差别会影响到碳排放。”余碧莹介绍,根据他们的测算,按照四个月制冰时长,相比于传统间冷制冰,国家速滑馆等四个采用二氧化碳直冷制冰的场馆共减排约6400吨二氧化碳。

再比如,“水立方”变身“冰立方”,采取的不是用混凝土填平泳池再铺设冰面的方案,而是创新性地在泳池内搭建可转化的钢架结构。他们算出,这项技术带来了近850吨的二氧化碳减排量。

这些是赛前中国在减排上作出的贡献。

赛中的碳排放则是一个不断变化的数值。余碧莹表示,项目团队在“冰立方”和国家速滑馆两大场馆的看台区域、耗能设备、观众入口等数十个点位安装了成套智能监测装备,实时收集人流、能耗、场馆环境等数据。数据回传至团队研发出的冬奥碳测平台,即可计算出场馆各区域碳排放量。以采集的数据为基础,可进一步全面核算中国办冬奥会产生的碳排放和减排量。

之所以选择这两座场馆,是因为它们采用了不同的制冰技术。监测出两座场馆的碳排放准确数据,对其他冰上场馆也有较强借鉴意义。雪上项目则主要根据采用的造雪设备、观众区域的具体设计和建造过程进行碳排放的核算。

赛后,根据“科技冬奥”项目要求,团队还将给出北京2022年冬奥会和冬残奥会低碳解决方案和低碳成果全球宣传方案,向全球展示北京冬奥的低碳行动和减排贡献。

北京理工大学管理与经济学院副院长唐葆君教授告诉科技日报记者,人类需要共同面对气候变化的全球性挑战,实现低碳发展的目标。这些年来,我国也一直在践行减排承诺,积极引领和参与全球气候治理。“像北京冬奥会这样的大型赛事实现‘碳中和’,彰显了我们有能力也有决心实现‘双碳’目标,也体现了我们主动承担应对全球气候变化责任的大国担当。”唐葆君强调。

(记者 张盖伦)

豫公网安备 41040302000058号

豫公网安备 41040302000058号