来源: 科技日报

作者: 李禾

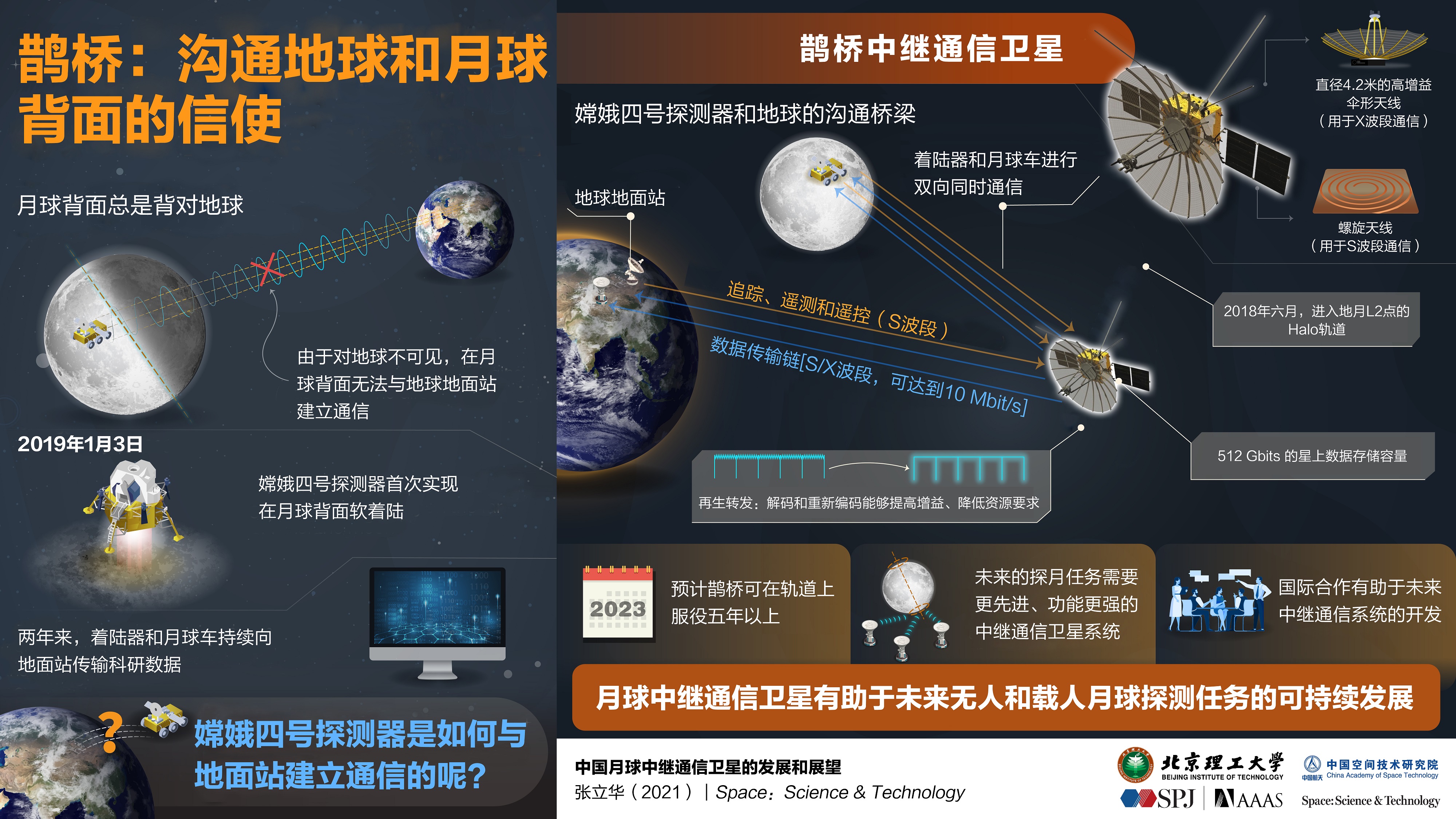

我国“嫦娥四号”月球探测器在月球背面软着陆,但由于潮汐锁定,月球总是保持背对地球,而且潮汐锁定还使得无线信号无法穿过月球到达地球。“嫦娥四号”探测器是如何与地球沟通的呢?答案是中继通信卫星“鹊桥”。描述相关成果的《中国月球中继通讯卫星的发展和展望》日前发表在期刊《空间科学与技术》(Space: Science & Technology)上。

期刊《空间科学与技术》(Space: Science & Technology)是北京理工大学(BIT)、中国空间技术研究院(CAST)和美国科学促进会(AAAS)/ Science共同打造的综合性高水平国际化英文科技期刊,也是美国科学促进会(AAAS)自1880年创建Science期刊以来的第一本航天领域的伙伴期刊。

《中国月球中继通讯卫星的发展和展望》一文的作者是航天科技集团五院中国东方红卫星股份有限公司“鹊桥”项目经理兼总工程师张立华。该文表示,“嫦娥四号”月球探测器标志着航天器首次在月球背面软着陆,经由“鹊桥”中继通信卫星与地面站建立通信。“鹊桥”围绕月球背面的地月L2点做周期运动,实现地球和“嫦娥四号”的沟通。在综述文章中,“鹊桥”中继星的总设计师张立华解释了他的构想,描绘了月球中继通信系统的未来。

鹊桥:沟通地球和月球背面的信使(Space: Science & Technology期刊编辑部供图)

由于潮汐锁定,月球总是保持背对地球。20世纪的首轮登月任务已经验证:在地球地面站和登月设备之间需要实现直线视距无线传输,以保证不间断的无线电通讯。然而,潮汐锁定令信号无法穿过月球到达地球,故而使得月球背面的探索任务极具挑战性。

视距无线传输是指发射天线和接收天线在“能互相看见对方”的距离之间传输信号。

“嫦娥四号”月球探测器于2019年1月首次实现了航天器在月球背面软着陆。着陆器和月球车在这块从未开发过的区域采集图像和数据,并将结果传回地球。正如张立华在发表论文的综述中说的,“鹊桥”是一颗前所未有的卫星,它的设计只为满足一个目的——充当“嫦娥四号”探测器和地球之间的沟通桥梁。“鹊桥”于2018年发射升空,进入月球背面的地月L2平动点的Halo轨道。此处的重力平衡具有特殊性,可以允许“鹊桥”处于特定位置,保持与月球背面、地球几乎恒定的直线视距无线传输。将卫星送入此特殊轨道需要精心规划、仔细维护。而本次任务的成功也为今后将卫星送入其他地月平动点特定轨道开创了先例。

“鹊桥”卫星的空间位置固定,能指导“嫦娥四号”探测器的软着陆和月表操作,担任地球和“嫦娥四号”探测器的沟通媒介。“鹊桥”配备了两种特殊的天线:一个伞形天线和多个螺旋天线。伞形天线的直径为4.2米,在X波段(7-8GHz)完成针对着陆器和月球车的信号收发。其尺寸较大的原因与预计噪声水平、地面设备的传输强度低有关。

图:由于对地球不可见,月球背面无法与地球地面站建立通信。所幸“鹊桥”中继星可架起沟通的桥梁(由“鹊桥”搭载摄像头拍摄,中国东方红卫星股份有限公司供图)

螺旋天线在S波段(2-4 GHz)与地面站通信,对月表设备进行跟踪、遥测和遥控。所有不同链路均可同时进行数据发送和接收,因此“鹊桥”能同时执行多项任务。该综述也涉及“鹊桥”及未来中继卫星的设计考量,如再生传输模式、多链路数据速率,以及在无地面站接受情况下启用的星上数据存储系统。

在过去两年多的服役时间中,“鹊桥”已经协助完成了月球车和着陆器的大量的数据收发。张立华表示:中国和其他国家的科学家都根据这些数据开展了分析和研究,取得了有价值的科学成果。“鹊桥”运行寿命越长,所能取得的科学成果就越多。目前预计“鹊桥”通信卫星可在任务轨道内服役五年以上。

张立华展望了月球探测任务的前景。针对未来的探月任务,他也指明中继星通信系统的发展方向。月球上仍有许多未被探索的区域,比如处于月球南极的陨石坑。该区域可经由多个中继卫星保持通信稳定,不过此法花费高昂、耗时巨大。对此,张立华认为,应建立可持续的通信系统,使中继通信卫星服务于所有探月任务。该系统应该采用开放可延展的结构,保证服务灵活,实现互通操作、交叉支持和兼容通信。这项规划对未来的探月任务至关重要,而国际合作也有助于未来中继通信系统的开发。

豫公网安备 41040302000058号

豫公网安备 41040302000058号